夏になるとよく「小型犬と大型犬とではどちらが熱中症にかかりやすいですか?」という問い合わせを受けます。ペットの熱中症にはいくつかの要因が絡んでいるため一概には答えにくいのですが、今回は体表面積と肥満/体脂肪をキーワードにして考えてみましょう。

目次

【体の大きさと放熱効率】

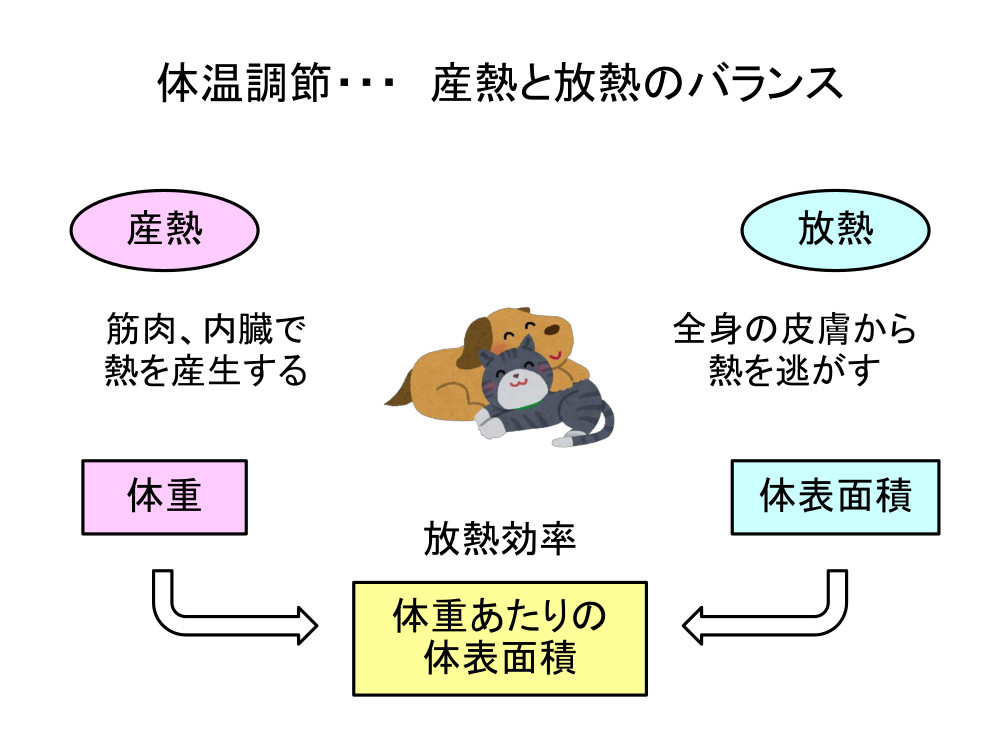

動物の体温は一定に保たれていますが、これは産熱量と放熱量のバランスによるものです。寒い冬はセーターを着て放熱を抑え(ペットでは被毛が担当しています)、夏は全身から汗をかいて放熱を促進します(ペットの場合、汗をかけないためパンディングを行います)。

産熱と放熱

体の中で熱をつくっているのは骨格筋や内臓です。動物の体重が重いとは筋肉量が多いということですので、体が大きいほど産熱量は多くなります。また体温は皮膚を通して外に出ていきます。したがって体温を下げるには皮膚面積(体表面積)が大きいほど有利です。

するとここで少し困ったことが起きます。熱中症を考える時、体表面積が大きいほどリスクは低下しますが、体表面積を大きくすると体のサイズも大きくなり、体重が重くなってしまいます。すなわち産熱量が増加して逆に熱中症リスクがアップすることになります。

これより産熱と放熱のバランスを考える時の大切なポイントは、体重あたりの体表面積が大きいか小さいか=放熱効率ということになります。

体の大きさと体表面積

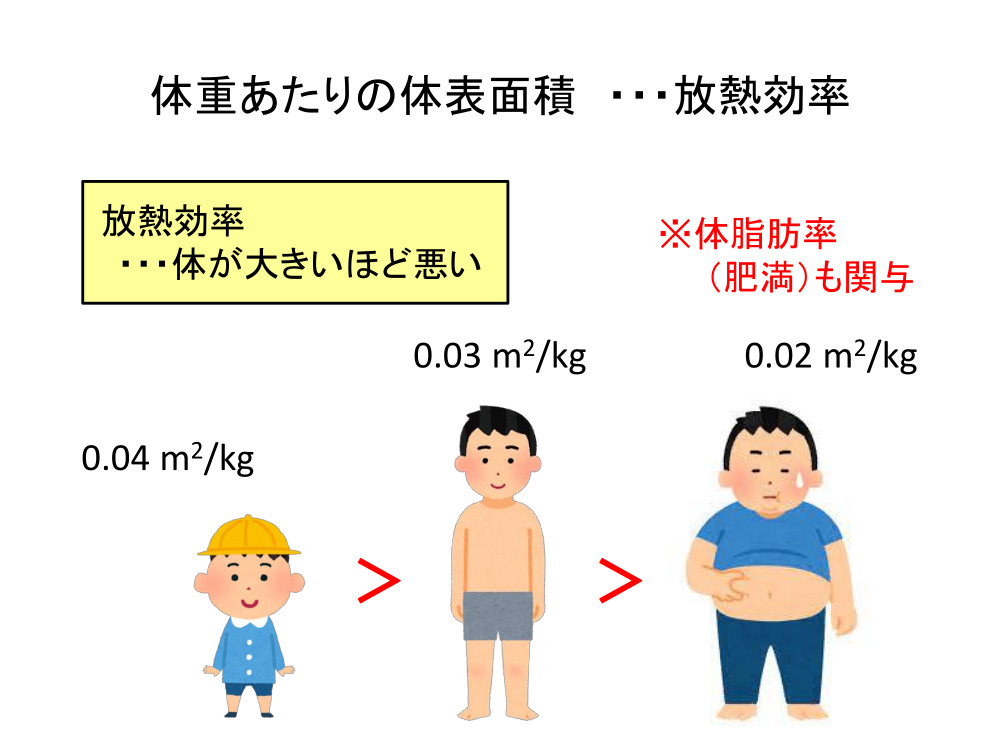

ヒトの体表面積を求める公式があります。ややこしいので詳細は省きますが、身長と体重を元に子供、標準成人、肥満成人の3タイプの人達の体表面積を算出すると次のようになります。

・5歳児(身長110cm、体重18kg)…0.75 m2

・標準成人(身長170cm、体重60kg)…1.7 m2

・肥満成人(身長170cm、体重100kg)…2.1 m2

予想通り体表面積は身長・体重という体のサイズに伴って大きくなります。

体重あたりの体表面積

では3タイプの人達の体重1kgあたりの体表面積を計算してみましょう。結果は5歳児0.04 m2、標準成人0.03 m2、そして肥満成人0.02 m2となります。熱を産生する筋肉・内臓重量(=体重)が大きいほど放熱を担当する皮膚の面積(=体表面積)は逆に小さくなるということが判ります。

また同じ身長の成人でも体重が大きい肥満タイプの人では、体重あたりの体表面積は小さくなります。肥満の正体である体脂肪は熱を直接産生しませんが、体重がアップすると体を動かすための筋肉の運動量が増え産熱量は増加します。体脂肪は間接的に産熱に係わっています。

このように体が大きい人ほど、体脂肪率が大きい人(肥満)ほど放熱効率は悪く、夏場は体内に熱が溜まりやすいといえます。

【ペットのサイズと熱中症】

ヒトの体重と放熱効率の関係が判りましたが、ペットの場合はどうでしょうか。イヌを例に体のサイズから熱中症リスクを考えます。

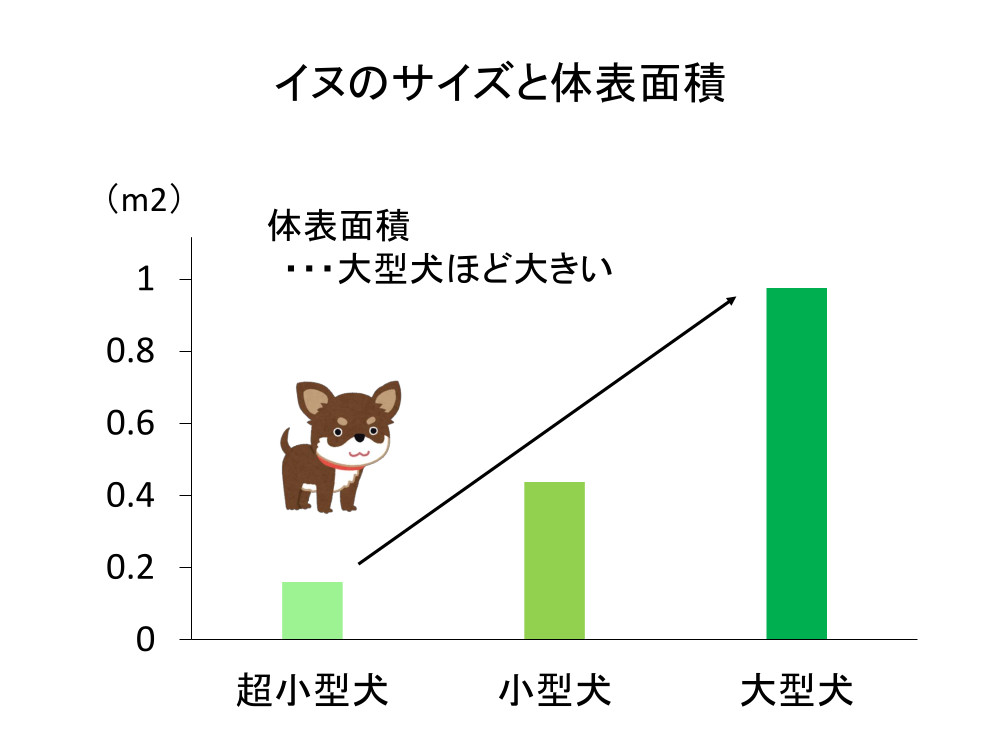

イヌのサイズと体表面積

わかりやすいように超小型犬:チワワ、小型犬:柴犬、大型犬:ラブラドール・レトリーバーを代表としましょう。体重を元に体表面積を求めると、次のようになります(公益財団法人 日本小動物医療センターHPより)。結果はイヌもヒトと同様、超小型犬<小型犬<大型犬となります。

○チワワ(体重2kg)…0.160 m2

○柴犬(体重9kg)…0.437 m2

○ラブラドール・レトリーバー(体重30kg)…0.975 m2

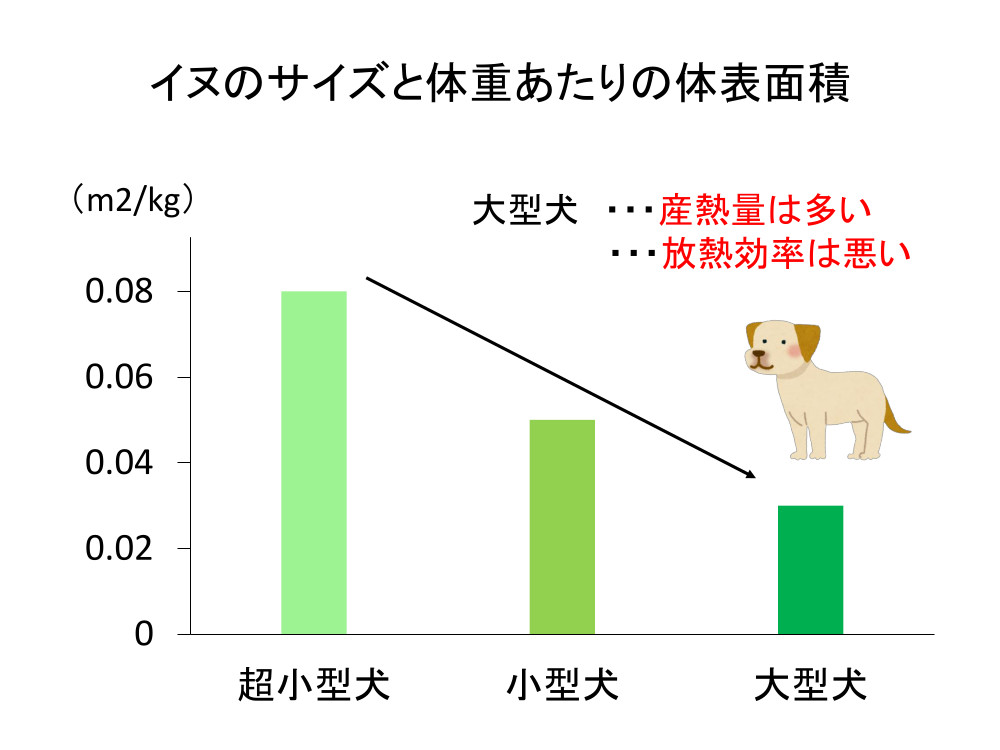

イヌのサイズと放熱効率

次に3犬種の体重1kgあたりの体表面積を計算すると次のような値になります。先程とは逆に放熱効率では、超小型犬>小型犬>大型犬という関係が確認されます。

○チワワ …0.08 m2

○柴犬 …0.05 m2

○ラブラドール・レトリーバー …0.03 m2

このようにサイズが大きい犬種ほど産熱量は多く、逆に放熱効率は小さくなり熱中症リスクは高くなります。冒頭の問い合わせの回答は「小型犬よりも大型犬の方が熱中症にかかりやすい」となりそうですが、これは単純に体重にだけ着目した結果ですので要注意です。

ここに散歩をする時の輻射熱を考慮すると、地面からの距離が短い超小型犬が最も不利になります。またこの他に年齢、体力、被毛の長さなどの要因が加わると、イヌのサイズ(体重)と熱中症リスクの関係は微妙に変わってきます。次では産熱と放熱の両方に関係する体脂肪について考えます。

【体脂肪と熱中症】

前回、ペットの放熱効果に関与する要因として体格、肥満、年齢、被毛の4つをあげました。この内、被毛を除く3つに絡んでいるのが体脂肪です。

体脂肪率と放熱

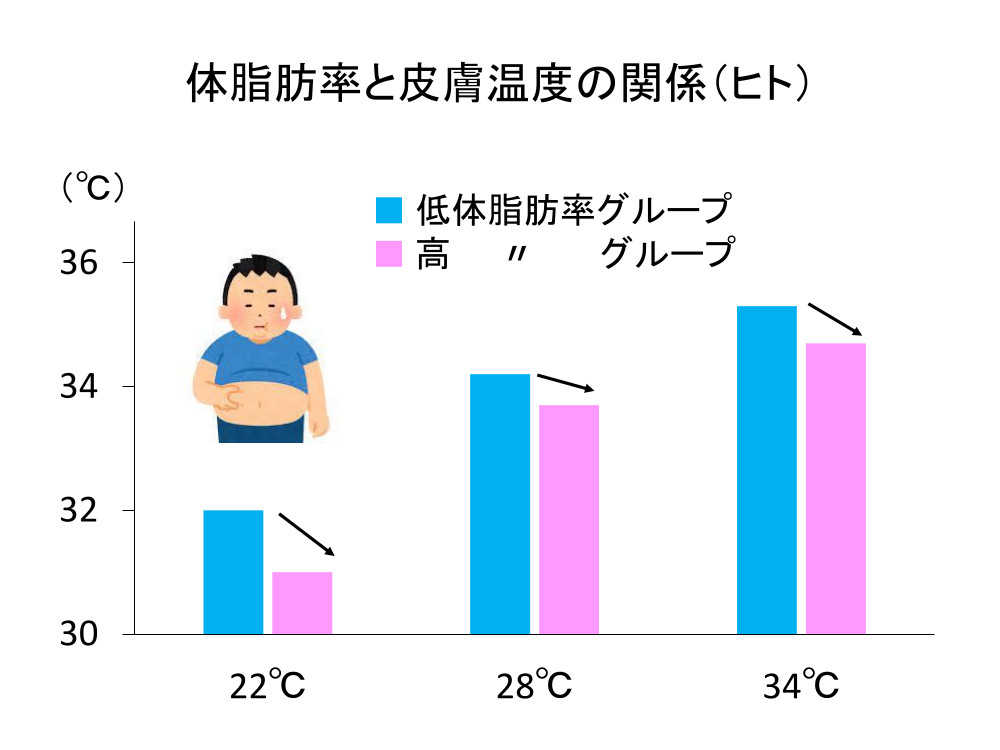

体重全体に占める体脂肪の割合が体脂肪率です。一般にヒトの標準値は男性が10%以上20%未満、女性では20%以上30%未満とされています。体脂肪率と皮膚温度との関係を調べた報告がありますのでデータを見てみましょう(西村和久ら 大阪ガス㈱ 1993年)。

20代の健康男性を低体脂肪率グループ(8人:平均10.7%)と高体脂肪率グループ(8人:平均19.4%)に分けて、室温22℃、28℃、34℃時の体幹部の皮膚温度を比較しました。するとどの室温環境においても、高体脂肪率グループの方が0.5~1.0℃低いという結果になりました。

体脂肪率が高い肥満の人は体温が高いというイメージがあります。しかし体温とは体幹の深部温度のことであり、今回の測定項目である皮膚温度は放熱量を意味しています。すなわち体脂肪率が高い人は産生した熱が体の中に溜まり、皮膚からの放熱が妨げられているということが判ります。

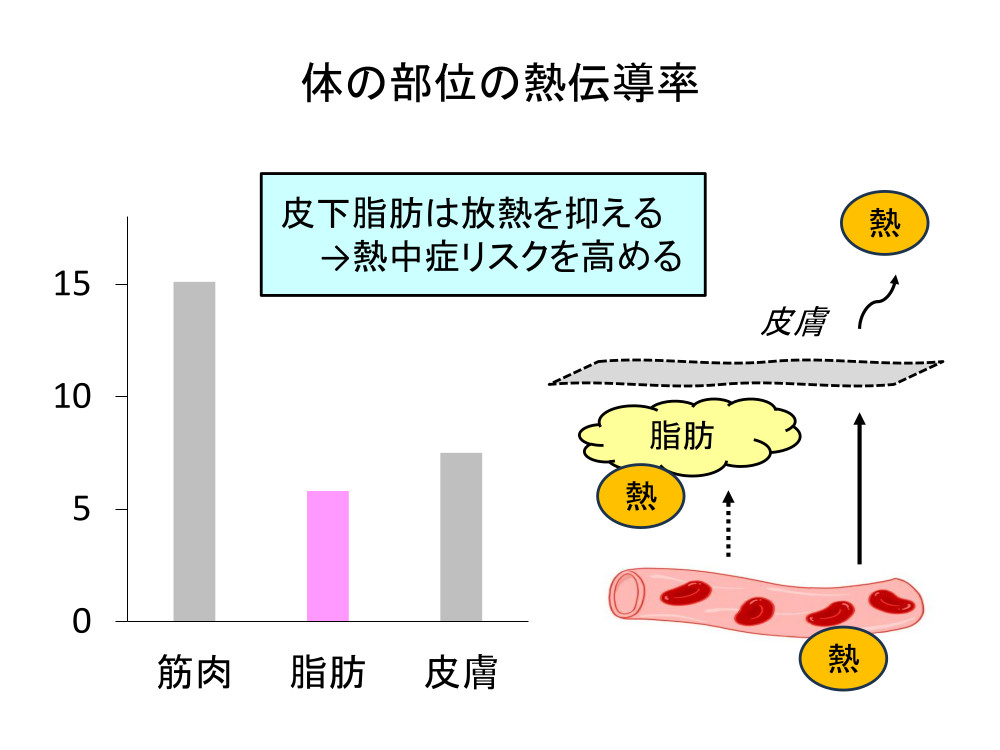

脂肪の熱伝導率

どうやら脂肪は熱の伝わりが悪いようです。熱の伝わりやすさを熱伝導率(単位:J/ h・cm・℃)といい、私たちの体の構成部位では筋肉(15.1)、脂肪(5.8)、皮膚(7.5)と報告されています(海外文献 1991年)。やはり脂肪は筋肉の3倍程度熱を伝えにくいということです。

筋肉や内臓で発生した熱は血液により皮膚まで届けられます。そして皮膚を通して体外に放出されるわけですが、ここで皮下脂肪があると熱の伝わりが悪いため放熱を邪魔することになります。

体脂肪率が高い肥満動物では、脂肪(皮下脂肪や内臓脂肪)は断熱材/保温材の役割を果たします。これより夏場でも体温は逃げにくく、熱中症リスクを高めてしまうことになります。

ペットの年齢と体脂肪率

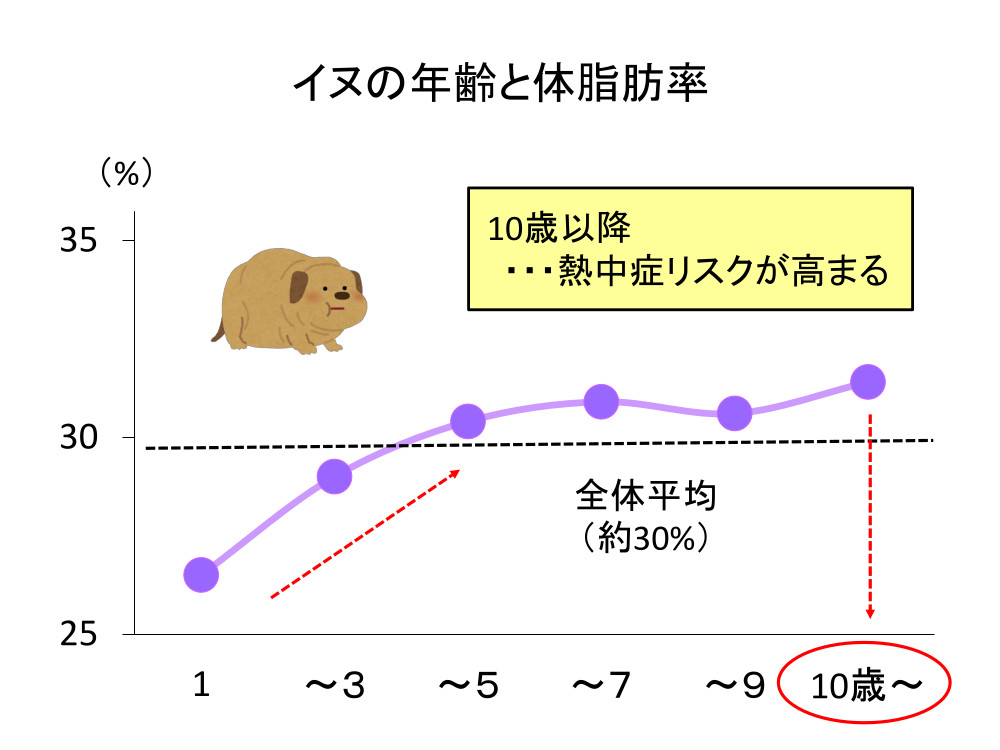

私たちヒトの体脂肪率の目安は男性10~20%、女性20~30%ですが、ペットの値はどれくらいでしょうか。イヌ71犬種5,401頭を対象として体脂肪率を測定したデータがあります(花王 2007年)。これによると全体の平均は29.8%ということです。

調査データを年齢別にみると体脂肪率は1歳から5歳の間に大きく伸び、そして10歳を超えるとさらに高くなります。ちなみに不妊処置との関係では、避妊メス>去勢オス>未避妊メスという順番で平均より高く、未去勢オスは平均より3~5%低くなっています。

このようにペットでは加齢→体脂肪率アップ→肥満→放熱効率の低下とつながります。体脂肪は間接的に産熱量を増やし、直接的には皮膚からの放熱を邪魔します。小型犬大型犬の区別なく肥満は熱中症の危険因子であるといえます。

今回は体脂肪と熱中症リスクの関係を考えました。みなさんもご存知のように肥満は代謝疾患や骨・関節疾患などの背景にもなっています。夏場は熱中症予防として外出や散歩を控えるためペットの肥満を招きがちです。

もう少し涼しくなるまでは室内での運動やフード・おやつの工夫で体脂肪率を下げたいものです。次回は筋肉量は落とさず、体脂肪を減らす対応策についての情報提供を行います。

(以上)

執筆獣医師のご紹介

本町獣医科サポート

獣医師 北島 崇

日本獣医畜産大学(現 日本獣医生命科学大学)獣医畜産学部獣医学科 卒業

産業動物のフード、サプリメント、ワクチンなどの研究・開発で活躍後、、

高齢ペットの食事や健康、生活をサポートする「本町獣医科サポート」を開業。