愛犬の手作りごはん生活を始めてみよう!

ドッグフードが主流の現在ですが、愛犬の手作りご飯をされている方は10~15%というデータがございます。

手作り食をしている理由として多いものは「自分で作ると安心」「健康に良い」「愛犬が好んで食べる」という事です。

▼上記の詳しいデータや、日本・海外の手作り食の栄養は何が過不足しやすいかの傾向などの記事はこちらとなります。

手作り食は興味あるけど・・

愛犬の手作りごはんって難しい?手間がかかる?栄養バランスは?

など色々とチャレンジするに当たり疑問が出てくると思います。

犬には犬に適した食事があり、人間と同じ感覚でメニューを作るというわけにはいきません。

いきなり完全な手作り食は難しいかもしれませんが、トッピングだけ手作りしてあげたり、半分だけ手作り食などであれば比較的やりやすくなります。

手作りごはんには様々なメリットがあるので、完璧にこなさなければという肩に力が入った状態ではなく、気軽に出来ることから初めてみてはいかがでしょうか!

目次

手作りご飯のメリット・デメリット

手作り食を与えるメリット

・自分で作るから安心感がある

・無添加で健康的に作れる

・ドライフードと比較して水分が多い

・ペットフードとして管理された原材料ではない新鮮な食材が使える

・食いつきがよい

・年齢や体調や病気に合わせて作れる

・愛情をかける満足感がある

などがあげられます。

自分の愛犬にあった新鮮で水分たっぷりの食いつき抜群のご飯と考えるとすごく魅力的です。

ドライフードが保存食であれば手作りご飯は家族で食べる美味しいご飯といったイメージを私は持っています。

またドライフードは水分を抜いているため、少ない量でもカロリーなどが高くなりますが手作り食の場合は水分も含まれているので、ドライフードよりも多いボリュームで食べても低カロリーで体重管理にもお勧めです。

手作り食のデメリット

・犬の食事・栄養に関する知識の習得が必要

・時間と手間がかかる

・保存が大変、長期の保存がきかない

・災害時やホテルに預ける時に困る

・栄養の過不足がわからず、適切でない場合は栄養の偏りや消化不良が原因の健康トラブルをまねく可能性がある

などがあげられます。

手作りご飯に慣れすぎてドライフードを食べなくなるなどの心配をされる方も多いのではないでしょうか?

災害時や療法食が必要になった時など、もしもの場合に備えてドッグフードも手作り食もどちらも食べることが出来るよう配慮してあげると安心です。

手作り食と栄養

手作り食のデメリットで上がっていたように、手作り食ではレシピや調理方法によっては特定の栄養が不足する、過剰摂取となるという事が原因による健康トラブルに注意が必要となります。

不足しがちな栄養素としてはビタミンやミネラルが殆どです。

調理方法の工夫で栄養の損失を抑えることも出来ますのでご紹介させていただきたいと思います。

お肉の調理方法でおすすめは?

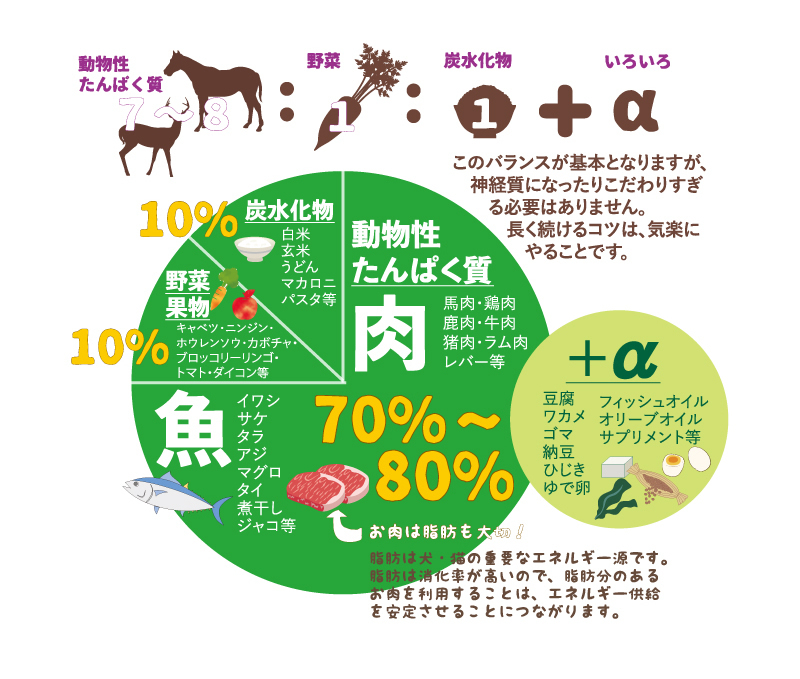

犬の食事はタンパク質を中心に栄養バランスを考える必要があり、お肉をしっかりと食べさせてあげる必要があります。

手作りフードにおいて肉の調理はゆでる・煮込むが一般的かと思います。

例えば鶏肉を使用する場合、茹でるのであれば煮汁にタンパク質やうまみ、コラーゲン、ビタミンなどが溶出してしまいますので「茹で汁も一緒に食べるレシピ」がおすすめです。

栄養が減ってしまった食事を食べるより、栄養たっぷりの食事の方が良い場合ですよね。

ただし疾患などにより特定の栄養素を減らす必要がある場合は、わざと煮汁を捨てる等調理の工夫で減らすという手法もあります。

【生肉がいいとも聞くけど・・?】

加熱の場合は煮汁も一緒にのむ「ゆで(煮込み)」がおすすめですが、「生」はどうなのでしょうか?

生肉を愛犬にあげる事は健康維持に良いと聞く事も増えてきましたが、具体的に加熱した肉をあげた場合とどう違うのでしょうか?

まず加熱調理後の肉の場合、タンパク質やビタミン、ミネラルなどの大切な栄養成分が溶け出してしまうデメリットがあります。

生肉の方がクッキングロスのない栄養が摂れるのと、食べた後も加熱肉は体内での利用効率の低下するというデータ(例:体内のヘモグロビン濃度の差、体内の貯蔵鉄濃度の差、抗酸化ミネラルのセレンの抗酸化活性の減少など)がありますので、生肉は愛犬の体内でも重要な効果をもたらすと考えられます。

※上記のクッキングロス、および加熱肉・生肉の利用効率に関する記事はこちら

ただし生肉が良いと言っても利用する場合は衛生面(保存管理・手洗い・キッチンの洗浄消毒など)で気を付ける必要がありますし、信頼できるお店から入手したものを利用しましょう。

おすすめ食材 長生きの秘訣:肉や牛乳(ホエータンパク)

愛犬にはいつまでも元気で長生きしてほしいと願うもので、どんなものをあげるのが長寿によいのかは気になるところだと思います。

実際に長寿であった愛犬たちは何を食べていたのでしょうか?

「加齢によって筋力や活力が低下して健康リスクが高まっている状態」をフレイルといいます。

そろそろシニアになってきたなと思った時、筋力や活力の低下であるフレイルを避ける事は大切であり、フレイルには筋力の低下=筋肉量の減少が背景にあります。

長寿犬になるためにはしっかりお肉を食べて筋力を維持し、元気と免疫力の維持をすることがおすすめとなります。

犬は雑食ですが肉食寄りの雑食のため、人間の場合より更にお肉を意識してあげるのが良いと言えます。

また長寿犬は何が違うのかを調査したデータで、「長寿犬のグループは牛乳を毎日飲んでいた子が多かった」というものがあります。

牛乳は「乳糖を分解できないから犬には良くないのでは」、「犬や猫にあげてはいけないと思っていた」というマイナスイメージをお持ちの方もいらっしゃると思いますので意外なデータかもしれません。

乳糖を消化吸収できない人が牛乳を飲むと、牛乳に含まれる乳糖が小腸で消化吸収されず大腸まで届きます。大腸まで届いた乳糖は大腸にいるビフィズス菌のエサとなりビフィズス菌が増えやすくなります。(日本人はビフィズス菌が多いともいわれています)

ビフィズス菌などの良性菌が増えて腸内環境が良くなる(体が適応していく)と、乳糖は大腸で利用・分解されやすくなるという好循環が期待できます。

牛乳が不安な場合、あげ始めは少量または水で薄めてあげるなどして様子見・慣らしていってあげると良いでしょう。

牛乳は良質なホエータンパク質が豊富ですし、お腹の環境にもよいプレバイオティクスとなります。

▼愛犬とお肉・牛乳に関する関連記事

▼長寿犬の特長:手作りフードを与えている/毎日散歩をしている/同居ペット(イヌやネコ)がいる/牛乳を与えている

の記事はこちら

▼牛乳を飲む習慣があると10年後生存率が高い

ヤギミルクもホエー成分が高い為ヤギミルクもおすすめです。

▼筋肉の維持におすすめ「ロイシン」の記事はこちら(赤身肉・魚・チーズ・脱脂粉乳にロイシンは豊富です)

ロイシンはBCAA(分岐アミノ酸)のひとつです。

ロイシンは細胞の遺伝子に働きかけてタンパク質の合成促進や分解抑制という指令を出させる作用を持つ特別なアミノ酸

魚

魚をあげる場合は加熱をして骨は取り除いてあげてください。

フードプロセッサーに丸ごとかけて、ツミレのようにしてあげたり圧力鍋で骨ごとホロホロになるまで柔らかくして与えることもお勧めです。

DHAやEPAが多く、オメガ3脂肪酸の摂取にお勧めですが、オメガ3脂肪酸は熱に弱いのでフィッシュオイルなどのトッピングもお勧めです。

炭水化物

炭水化物や穀物類は特に必要ありません。(適度な食物繊維はおすすめです)

愛犬・愛猫の消化器系はたんぱく質と脂質からなる食事を消化するのに適しています。

たんぱく質も動物性たんぱく質に含まれているアミノ酸が丈夫で健康な体作りに不可欠です。

植物性たんぱく質にはL-カルニチンやタウリンなどの栄養素が不足しています。

しかし大量に与えない限りはそれぞれのいろいろな栄養素を取り入れることに意味があるので少量手作り食に入れるのも手作り食を楽しむ1つです。

野菜の調理方法でおすすめは?

野菜は犬には消化が難しい食べ物です。野菜に含まれる栄養を摂るには細かく刻んであげたり、ペーストしてあげるなどが必要となります。

野菜そのままからは栄養を吸収しにくく、ビタミンやミネラルなどの栄養素の吸収がほとんど出来ませんが、食物繊維が豊富なため腸内良性菌の餌となり腸内環境を整えるという利点があります。

野菜から栄養をできるだけ摂りたい場合は細かく切ったり、ミキサーにかける、ペーストにする、ペット用の発酵野菜パウダーやエキスになったものにするなどがお勧めです。

【おすすめの調理方法】

細かく刻んで煮汁も飲める煮込み料理を作る事がおすすめです。一緒に適度な脂肪分も摂れるようしてあげましょう。

細かく刻むことで加熱時間を短縮し、煮汁に出てしまった栄養素も逃さず摂ることが出来ます。

理由は

〇脂溶性ビタミンは水に溶けにくいため、茹でたり煮込み料理であればロスが小さくなる

〇適度な脂肪分と一緒に摂ることで脂溶性ビタミンの吸収を促す

〇あらかじめ刻んでおいた方が加熱時間を短縮できる

水溶性ビタミンは水に溶けだしてしやすく、たとえば愛犬の手作り食で人気のキャベツやじゃがいもですが、煮込み料理(煮汁を捨てる場合)におけるビタミンB1残存率はキャベツ43%、じゃがいも72%とかなり減少してしまいます。またキャベツの芯などの廃棄部分にも多くの栄養が含まれていますので、「細かく刻んで煮汁も飲んでもらえる手作り食を作る」ことがおすすめです。

加熱時間も短めに抑えられ、煮汁に出てしまった栄養も摂取できます。

【栄養損失の多い例】

角切りや薄切りしてからゆで、煮汁を捨てている場合は水に接する表面積が多くなり栄養損失が多くなります。

▼野菜の廃棄率・廃棄部位に多く残存するキャベツのミネラル

皮や内臓肉

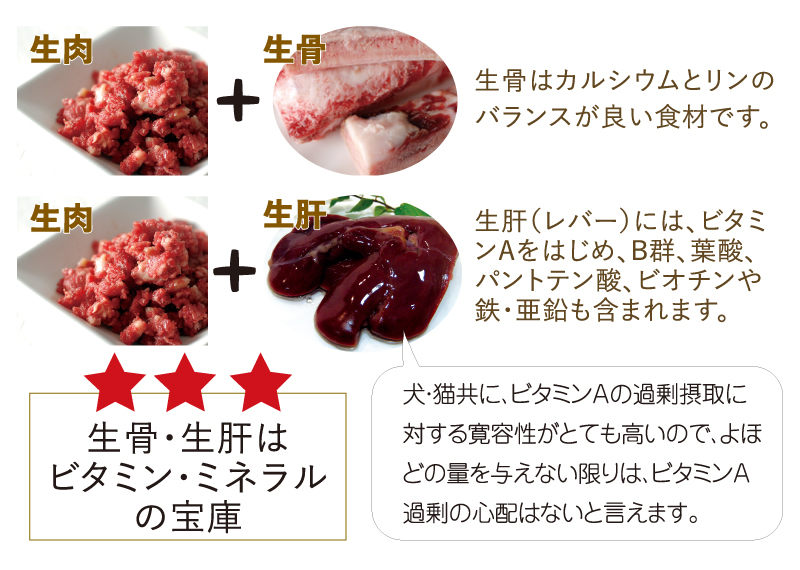

お肉でも赤身肉ではなく内臓肉や生骨・皮などが「ビタミン・ミネラルも豊富でおススメ」です。

人間の感覚では鶏の皮も取り除いてしまいそうですが、皮にはコラーゲン、脂肪、ビタミンなどが豊富で強い体づくりに役立てるため適度に摂りましょう。

鶏レバー ビタミンA、ビタミンB群、ビタミンC、鉄、亜鉛、銅、モリブデンなど豊富(レバーはビタミン・ミネラルが特に豊富です)

鶏ハツ(心臓) ビタミンA、ビタミンK、ビタミンB群、鉄、亜鉛、銅など豊富

砂肝 ビタミンK、ナイアシン、ビタミンB12、亜鉛が豊富

手作り食で不足しがちなビタミンA、鉄、亜鉛の補給におすすめです。

プラスαの食材

犬猫本来の食事、ということで考えてみると、獲物をとって食べていた時代には、獲物の内臓まで食べることにより、その中に含まれている消化された植物性由来のビタミンや脂肪酸も一緒に摂取していました。

しかし、獲物と毎日確実に出会えるとは限らず、したがってもともと毎日ビタミンやミネラルを摂っていたわけではないということです。

愛犬・愛猫の様子を観察しながら毎日・1週間といったトータルでの栄養バランスを考えて、その時々で食材を工夫をしてあげたり、サプリメントを活用したりすれば良いということです。

天然素材の食材で栄養素をバランスよく摂取できることが理想的ですが、足りないものは栄養補助食品やサプリメントを活用することもできます。

【オススメ食材①納豆】*大豆アレルギーの子には与えないでください。

納豆には栄養素が豊富に含まれています。腸の調子を整えるビフィズス菌の増殖に役立ちます。1日に与える量としては小型犬は小さじ1杯程度(5g程度)を目安としましょう。

【オススメ食材②ごま】

黒ごま・白ごまは成分がほとんど同じ

ごま特有の成分「ゴマリグナン」にはセサミンが含まれていて肝臓の活性酸素を退治する役割があります。

リノール酸も豊富ですが、リノール酸はドッグフードにも含まれており過剰摂取になると皮膚のトラブルや食物アレルギーを起こすので注意が必要です。

お勧めのプラスα食材

※ちょっと知っててほしい愛犬と塩分の関係

オオカミは獲物の塩酸である消化液や血から塩分を得ています。

極わずかな量ですが、健康な愛犬であれば塩分は必要です。

プラスαの食材で塩抜きした「海草」などを入れると天然の塩分と微量ミネラルまで摂取できます。

手作り食で不足しやすい栄養素

愛犬の手作り食のレシピの栄養内容がAAFCOの栄養基準と比較して脂溶性ビタミンA、銅、カルシウム、亜鉛が不足しやすいという結果が出たそうです。

(調査対象:日本の手作り食をされている方の実践レシピ、書籍が紹介しているレシピ)

海外の手作りフードにおいてもビタミン・ミネラル類の不足の傾向がある事が調査報告があるため、栄養バランスには気を付けてあげる必要があります。

不安なうちはドッグフードをベースにトッピングだけ手作り食にする、1週間の何回かだけを手作り食にするなど、大体において栄養バランスが整うように調節すると安心です。

手作り食で人気の食材

お肉・魚では鶏肉、豚肉、馬肉、鹿肉、牛肉、レバー、まぐろなど。

野菜類ではキャベツ、人参、だいこん、じゃがいも、かぼちゃ、さつまいも、トマト、レタスなど。

果物ではりんご、バナナなど。

穀物ではお米、うどん、玄米、ソバ、パスタなど。

その他ではおから、豆腐、納豆、ヨーグルト(無添加、無糖)、こんぶ、わかめなど。

あげてはいけない食材

犬が食べてはいけない食材があります。

代表的なものは

チョコレート、タマネギ、ネギ、ニラ、ぶどう、レーズン、アルコール類、キシリトールです。

他にも注意が必要な食材はありますので、あげてもいいとわかっているものだけで作るのがおすすめです。

シニアにおすすめ食材

フリーズドライの緑イ貝→ペット用で販売されています。関節サポートにおすすめ。

フィッシュオイル(オメガ3脂肪酸)→DHA・EPAは全身に良く、若い頃からおすすめのオイルです。亜麻仁油でも大丈夫です。

蜜蜂花粉(ビーポーレン)→天然のマルチビタミンと呼ばれている食材です。消化吸収能力の衰え始めるシニアの栄養補助におすすめです。

ダイエットしたい時

肉類は糖質が低く、体作りにも良い為お肉を中心にしてあげましょう。

おから→余分な脂肪の吸収も抑えてくれて腸内環境にも良い。乾燥おからを水でふやかして満足感UPにも使えます。

ごはんなどの炭水化物(糖質)が肥満の原因となりやすい為、避けるかあげる場合は少なめに。

脂肪は愛犬の第一エネルギー源のため、適度に摂れるよう配慮してあげましょう。過度な制限は消化能力の低下・免疫低下・皮膚トラブルなどのリスクとなります。

食物繊維・腸内環境をサポートしてあげる事は余分な脂肪の吸収を抑えてくれるのでオススメ

おやつを食べすぎていないかも注意!(自分は控えていても家族があげていたというケースも)

過度なダイエットは健康に良くありませんので気を付けてあげましょう。

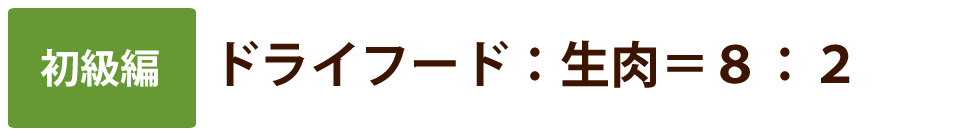

手作り食 初級編

ドライフードにお肉をトッピング

最初はいつも与えているドライフードを2割程度減らして、その分お肉をトッピングするプチ手作りご飯がお勧めです!

例)ドライフードを50g与えている場合

50gの2割である10gを減らす

減らした10gの2~3倍のお肉を足す(20~30g程度)※カロリーの高いお肉なら20gよりの少なめに

お肉(生肉や調理肉)の約7割が水分です。

水分を含んでいる分ボリュームたっぷりになるのでお勧めです。

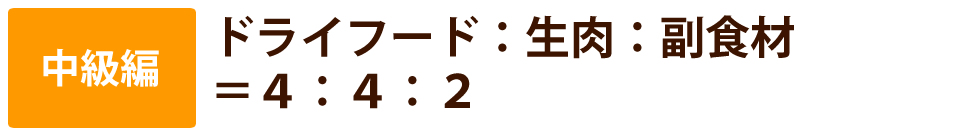

手作り食 中級編

ドライフードにお肉と副食材トッピング

ドライフードとお肉を同じ割合にして、残りの2割に副食材をプラスしてあげることでより楽しい手作りごはん生活!

350kcalのドライフードを1日50g(175kcal)であれば

ドライフードが20g、お肉約70kcal分です副食材約35kcal分です。

カロリーベースで考えていただくことをお勧めします!

手作り食 上級編

ドライフードに頼らない手作り食

肉

肉類は赤身の部分だけはなく脂肪を含むほうがすばらしいビタミン・エネルギー源になります。

さらによりよいものとしては愛犬本来の食事である「生肉」が理想的です。

お肉だけではなく、ミネラルバランスのよい、生骨や肝などを併用することでより吸収質がよく栄養バランスのよい食事となります。

悩みに合う食材は?

肥満・高脂血症・肝臓など、愛犬の健康状態に合わせて何か体に良いものを使って手作り食を作ってあげたいという事もあると思います。

北島獣医師解説の愛犬の栄養に関する記事では、食材の情報をご紹介させていただいております。

手作り食の食材選びのヒントとしてや、お悩みを栄養面からサポートしてあげたい時にご活用下さい。

手作りごはんの給与量の考え方

手作りごはんの量についてはなかなか一概にいうことができません。種類・大きさ・体調・運動量などの個体差がとても大きいからです。

基本的にはその子の1日の必要カロリーをベースに調整してもらいます。

ただそういった計算などが大変と感じる場合は目分量として、愛犬の頭にぴったりの帽子やおわんに入るぐらいの分量が1回分と言われています。

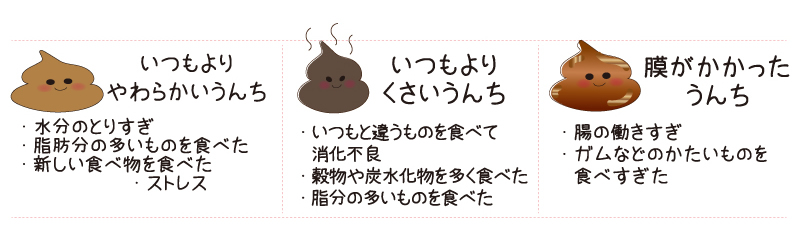

一番は愛犬のうんちと相談

うんちの量や食べた後の様子などを観察し、多すぎたと思ったら減らす、

少ないと思ったら少し増やす、そうやって試していくうちに、程よく水分を含みツヤツヤのコロンっとしたうんちが出てできたならばその量が適正な量と考えてよいのではないでしょうか。「うちの子」にぴったりの食事の量や食材の組み合わせがみえてくるはずです。

愛犬・愛猫のイキイキとした表情を楽しみに、飼い主様も一緒に手作りごはん生活を楽しんでみてください。

犬猫の腸は人間よりも短く、穀類などの炭水化物を消化することが苦手です。

炭水化物を多くとると、含まれる余分なブドウ糖が脂肪として体内に貯蔵されるため、肥満や消化不良の原因となります。

消化不良が起きると、うんちは臭くなり、量が増えます。

このように、うんちには食べたものが体内でどのように処理されたかの結果が現れます。

愛犬・愛猫のうんちを毎日観察して、食べたものとの関係を考えてみましょう。

簡単!お手軽!手作り食材

混ぜる手作りセット

お勧めの生肉・生骨・生肝

酵素パワー元気シリーズ

トッピングにオススメ ハウンドカムのレトルト

簡単手作りレシピのご紹介

ドライフード主体レシピ

生肉主体レシピ

腎臓に優しいレシピ

膵臓にやさしいレシピ

お惣菜レシピ

水分たっぷりレシピ

愛犬に生肉を与え続けて10年の川瀬隆庸が監修

代表取締役 川瀬 隆庸

- 社団法人 日本獣医学会 正会員 会員No.2010172

- 財団法人 日本動物愛護協会 賛助会員(正会員)No.1011393

- ヒルズ小動物臨床栄養学セミナー修了

- 小動物栄養管理士認定

- D.I.N.G.Oプロスタッフ認定

- 杏林予防医学研究所毛髪分析と有害ミネラル講座修了

- 正食協会マクロビオティックセミナー全過程修了

愛犬の健康トラブル・ドッグフード・サプリメントなどアドバイスをいたします。