みなさんは「第4の肉」という言葉を聞いたことはありますか?これは牛肉、豚肉、鶏肉に続いて、近年ジワジワと人気が伸びてきているヒツジ肉のことです。前回は薬膳の考え方として「熱・温の肉」を紹介しましたが、今回はこの1つであるヒツジ肉を取り上げます。

目次

【体を温めるヒツジ肉】

薬膳において温や涼の食材とされているものは、長年の経験に基づくものです。しかしこれは単に「温かくなった気がする、涼しくなった気がする」といった思い込みだけではない様です。

いろいろな肉のDIT

「熱・温の肉」を食べると本当に体温が上昇するというデータが紹介されています(若松純一 北海道大学 2009年)。実験では「~のような気がする」という評価を除くために実験動物のラットに各種肉(もも肉)を使ったエサを与え、摂取3時間後の体温を測定しています。

エサを与えていない絶食群ラットとの体温差を比較したところ、鶏肉・ヒツジ肉・シカ肉では+0.7~+1.3℃、牛肉・豚肉は+0.1~+0.4℃という上昇が確認されました。また肉を含まない標準のエサを食べても体温は約0.9℃アップしました。

このように食後間もなく体が温まる現象をDIT(食事誘発性体熱産生)といいますが、「平の肉」牛肉・豚肉に比べて「熱・温の肉」鶏肉・ヒツジ肉・シカ肉ではやはりDITが高いことが判ります。

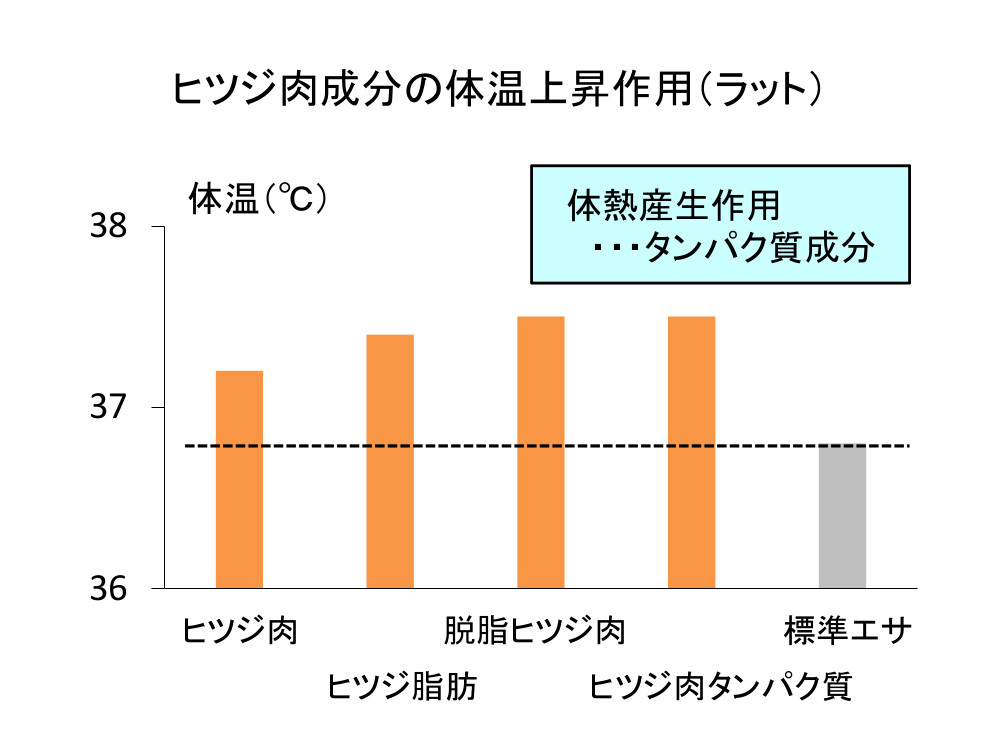

ヒツジ肉の体熱産生

DIT(食事誘発性体熱産生)は栄養素の間で差があり、三大栄養素ではタンパク質が最も産熱割合が高いとされています。前出の若松はヒツジ肉のどの成分がDITに関係しているのかについて調べています。

ヒツジ肉、ヒツジの脂肪、ヒツジ肉から脂肪を除いたもの、ヒツジ肉のタンパク質を用いてエサを作りラットに与え、3時間後の体温を測定しました。標準のエサを摂取したラットと比較すると全般的に体温上昇が見られましたが、この中でも脱脂ヒツジ肉とヒツジ肉タンパク質の値が高い成績でした。

このことからヒツジ肉のDITには、やはりタンパク質成分が深く関係していると考えられています。

【カルニチンというアミノ酸】

今回はヒツジ肉を取り上げています。他の肉と比べ、食べた後の体熱産生が高いヒツジ肉には、タンパク質系の何か特有な成分が含まれている可能性があります。

カルニチンとは?

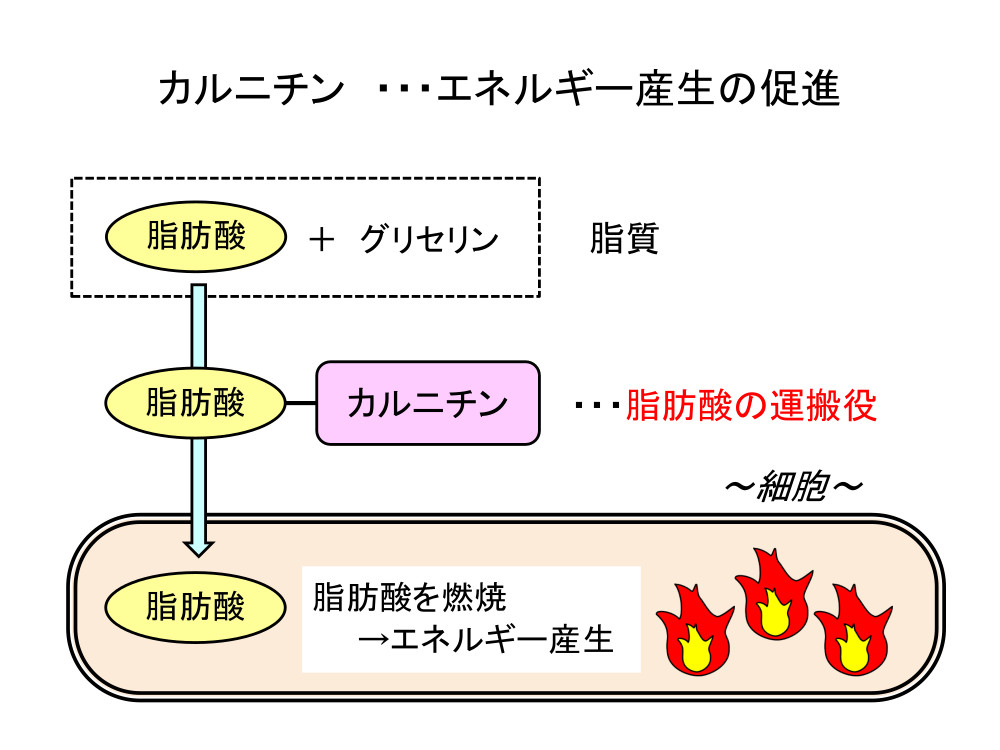

体温の上昇=体内の熱エネルギーの産生に関係する物質の1つにカルニチンというものがあります。カルニチンは必須アミノ酸であるリジンとメチオニンを元に体内で合成され、動物の細胞内での熱エネルギーの産生に関わる仕事をしています。

栄養素の中でカロリーが最も高いものが脂質です。食事から摂取した脂質は、消化酵素リパーゼによって脂肪酸とグリセリンに分解されます。そしてこの脂肪酸が細胞の中に取り込まれ、そこで燃やされて熱エネルギーが生まれます。この時、燃料である脂肪酸を細胞に届ける運搬役がカルニチンです。

「熱・温の肉」とカルニチン

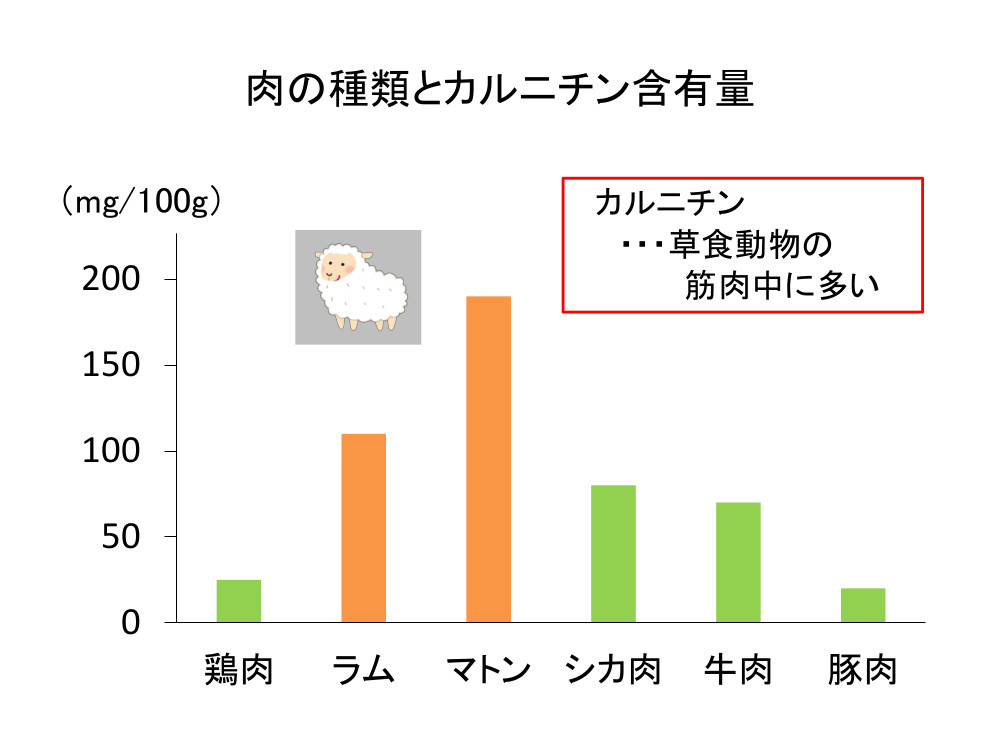

ではここでいろいろな種類の肉に含まれるカルニチン量を見てみましょう。なおカルニチンにはいくつかの種類があり、また肉の部位や測定方法によって違いがありますのであくまでも目安の値として以下確認して下さい。

肉100あたりのカルニチン含有量が多いものはヒツジ肉(ラム、マトン)で110~190㎎、次にシカ肉と牛肉が70~80㎎です。これに対して鶏肉や豚肉はグッと少なく20~25㎎という値です。また牛乳、卵、野菜にはほとんど含まれていません(田島 眞 実践女子大学 2004年、岡田祐季ら 岩手大学 2014年 他)。

一般にカルニチンは、草食動物の筋肉や心臓といった多くのエネルギーを必要とする部位にたくさん含まれるアミノ酸といわれています。ヒツジ肉やシカ肉が「熱・温の肉」とされているのには、脂肪酸の運搬役であるカルニチンがたくさん含まれていることと関係があると考えられます。

なお、ヒツジ肉と同様にDITが高い鶏肉ではカルニチンは小さい値です。鶏肉にはまた別のタンパク質成分が関係しているとして現在研究されているそうです。

【実は美味しいラム・マトン】

みなさんは1年に何回くらい羊料理を食べますか?と聞かれても北海道旅行でジンギスカンを食べたことがあるくらいで、おそらく食卓に出る機会はほとんどないといってもいいでしょう。

ヒツジ肉の嗜好性

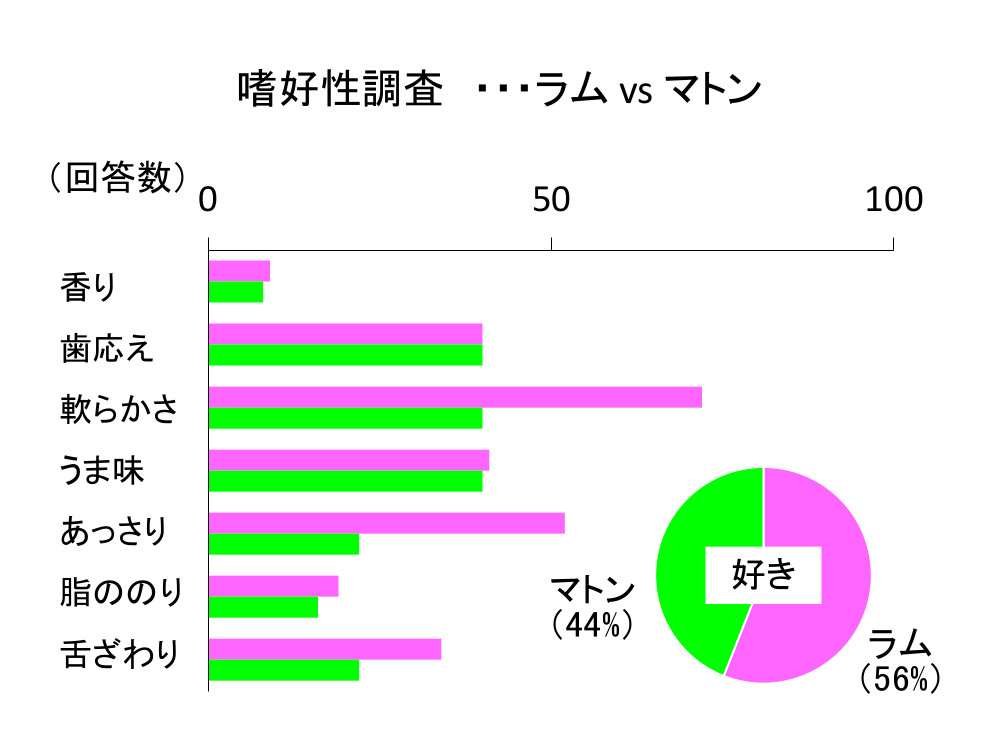

日本国内でヒツジの肉を食べる頻度が高い地域というとやはり北海道です。この北海道の消費者を対象として、ヒツジ肉の嗜好性を調査した報告があります(社団法人 日本緬羊協会 平成7年)。

ラムとマトンをそれぞれ塩コショウで焼いて食べ比べした結果、ラムが好きと答えた人は全体の56%、マトンが好きと回答した人は44%でした。その理由として、「軟らかさ」「あっさり感」「舌ざわり」の3点でラム肉の方が高い評価を得ていました。

ヒツジ肉の内、1歳未満のものがラム、1歳以上のものがマトンです。一般には若いラムの方が肉の色が淡く、肉質も軟らかくに匂いも少ないといわれますが、日常的にヒツジ肉を食べる機会が多い北海道の消費者においても、ラムの方がやや人気が高い様です。

脂の融ける温度

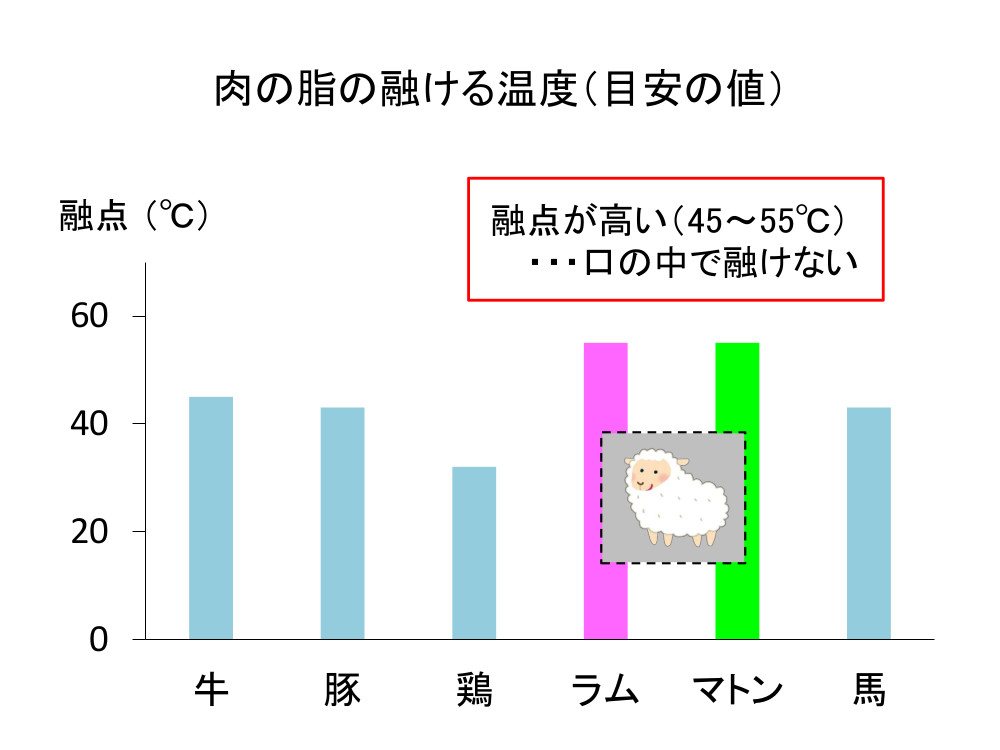

羊料理は少し苦手という方は少なくないと思います。その理由は牛肉や豚肉と比べて独特の匂いがあること、もう一つは口の中での脂の感じが異なる点です。この違和感は脂の融け具合によるものです。

肉の美味しさには噛んだ時に感じるアミノ酸のうま味と、口の中で融ける脂のうま味があります。脂(脂質)はいろいろな種類の脂肪酸とグリセリンから出来ているため、この脂肪酸の融ける温度=融点が肉の脂の融け具合を決めることになります。

各種肉の脂の融点には幅があります。低いものとしては鶏脂と馬脂、次に牛脂と豚脂、そして最も高いのが羊脂でラムもマトンも44~55℃とされています(あくまでも目安の値です)。

このように肉の中で最も融けにくい羊脂ですが、その理由は羊脂を構成する脂肪酸としてステアリン酸(融点69.6℃)が多く、オレイン酸(融点13.4℃)が少ないためです。ラムやマトンを食べた時の違和感は、口の中で脂が融けず固まることに因るものでした。

どれくらい美味しいのか?

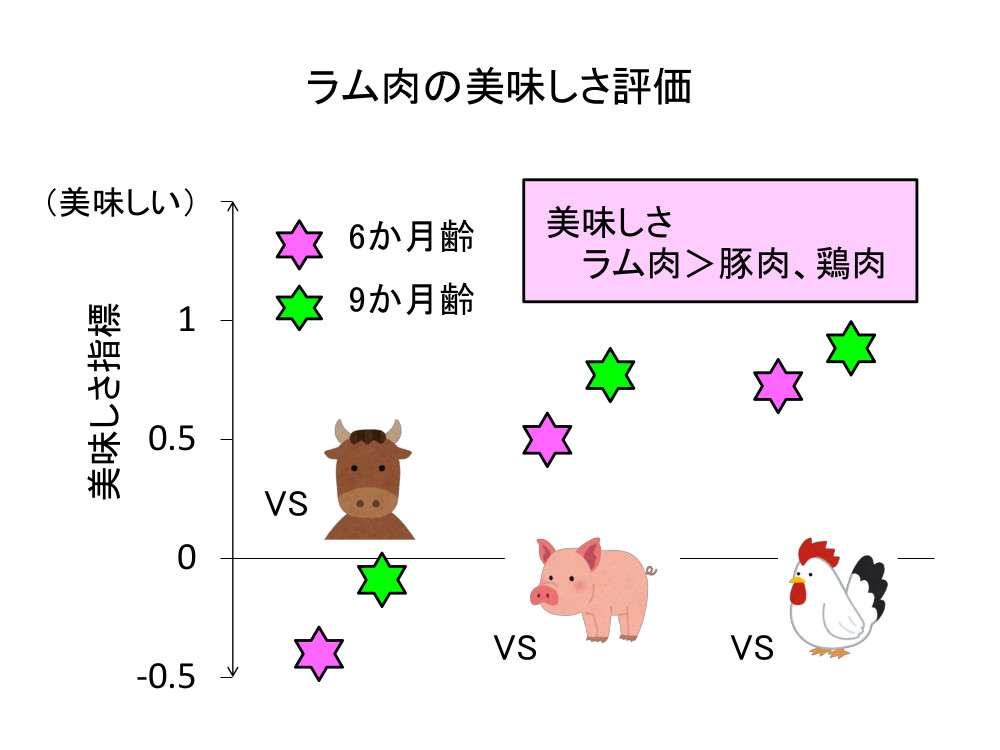

カルニチンが豊富でうれしい反面、匂いや食感の点でどうしようかなと迷いが出てしまうヒツジ肉ですが、本当に美味しいのでしょうか?北海道と比べてヒツジ肉を食べ慣れていない地域で実施された次のようなおもしろい調査があります(宇佐川智也ら 石川県農業短期大学 1989年、1990年)。

●調査対象

…石川県内の一般消費者(男性115人、女性91人:合計206人)

●試食品

…骨付きラム肉(6か月齢、9か月齢)ステーキ

●調査内容

…ラム肉と他の肉との美味しさの比較

ラム肉のステーキを試食した後、今まで食べてきた牛肉、豚肉、鶏肉との美味しさを総合的に比べ、-3(非常に悪い)、-2(かなり悪い)、-1(やや悪い)、0(どちらでもない)、1(やや良い)、2(かなり良い)、3(非常に良い)の7段階評価が行われました。

この結果、牛肉には劣るもものの、ラム肉は6か月齢/9か月齢共に豚肉と鶏肉よりも美味しいという評価を受けました。食材としてあまり馴染みがない地域の消費者においても、実は食べてみると結構美味しいのがヒツジ肉の様です。

ヒツジ肉(ラム、マトン)には食べた後に体を温めてくれる作用があります。その背景にはカルニチンというアミノ酸の含有量が多いということがあります。このカルニチンは体内で合成されますが、ヒトの場合加齢に伴ってその能力は低下するとされています。

オーナーのみなさんもペット達も実は美味しい第4の肉ヒツジ肉を食べて、寒さが厳しい今年の冬を元気に乗り切りましょう。

(以上)

オーストラリア産 最高級ラム肉をお届けします。生後1年以内の新鮮な仔羊の肉(ラム)はクセもなく柔らかな肉質で、子犬から老犬まで幅広く食べられるお肉です。

犬用 生肉|ラム肉 ブロック【a0031】※愛猫にもご利用いただけますの購入はこちらから

ワンちゃん大喜び! ラム肉のポトフはヘルシーなラム肉とお野菜がたっぷりとれる健康食です。

犬用 おそうざい|ラム肉のポトフ 【デリカテッセン 犬用 お惣菜】の購入はこちらから

執筆獣医師のご紹介

本町獣医科サポート

獣医師 北島 崇

日本獣医畜産大学(現 日本獣医生命科学大学)獣医畜産学部獣医学科 卒業

産業動物のフード、サプリメント、ワクチンなどの研究・開発で活躍後、、

高齢ペットの食事や健康、生活をサポートする「本町獣医科サポート」を開業。