ペットを飼っていると、どうしても気になるのがにおいです。におい対策として、芳香剤を利用している家庭は少なくないと思われます。今回は香りが私たち動物の脳に与える影響について考えます。

目次

【香りのはたらき】

アロマや芳香剤の香りにはリラックス効果(鎮静)やリフレッシュ効果(覚醒)、この他に作業の効率アップや痛みを和らげるなどのはたらきがあるとされています。考えてみるとこれらの作用はすべて脳が関係しています。

リビングの芳香剤

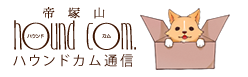

昔と比べると芳香剤の香りは多種多様になりました。ある調査によると、リビング用芳香剤の1番人気の香りはフローラル系(35%)、次にフルーツ系(20%)、そしてシトラス系(15%)、グリーン系(10%)とのことです(近藤早紀 大同大学 2021年)。

最もよく使われているフローラル系ではローズやキンモクセイ、ラベンダーなどが定番です。またシトラス系とは柑橘類の香りのことでレモン、オレンジ、グレープフルーツがあります。皆さんのお気に入りの香りは何でしょう?

香りと脳の血流量

アロマテラピー(またはアロマセラピー)に興味がある方は多いようです。アロマテラピーとは精油(エッセンシャルオイル)の香りを活用した自然療法の1つで、その代表にリラックス効果があります。香りが精神面に作用するのは経験的に判りますが、では実際に脳の中では何が起こっているのでしょうか。

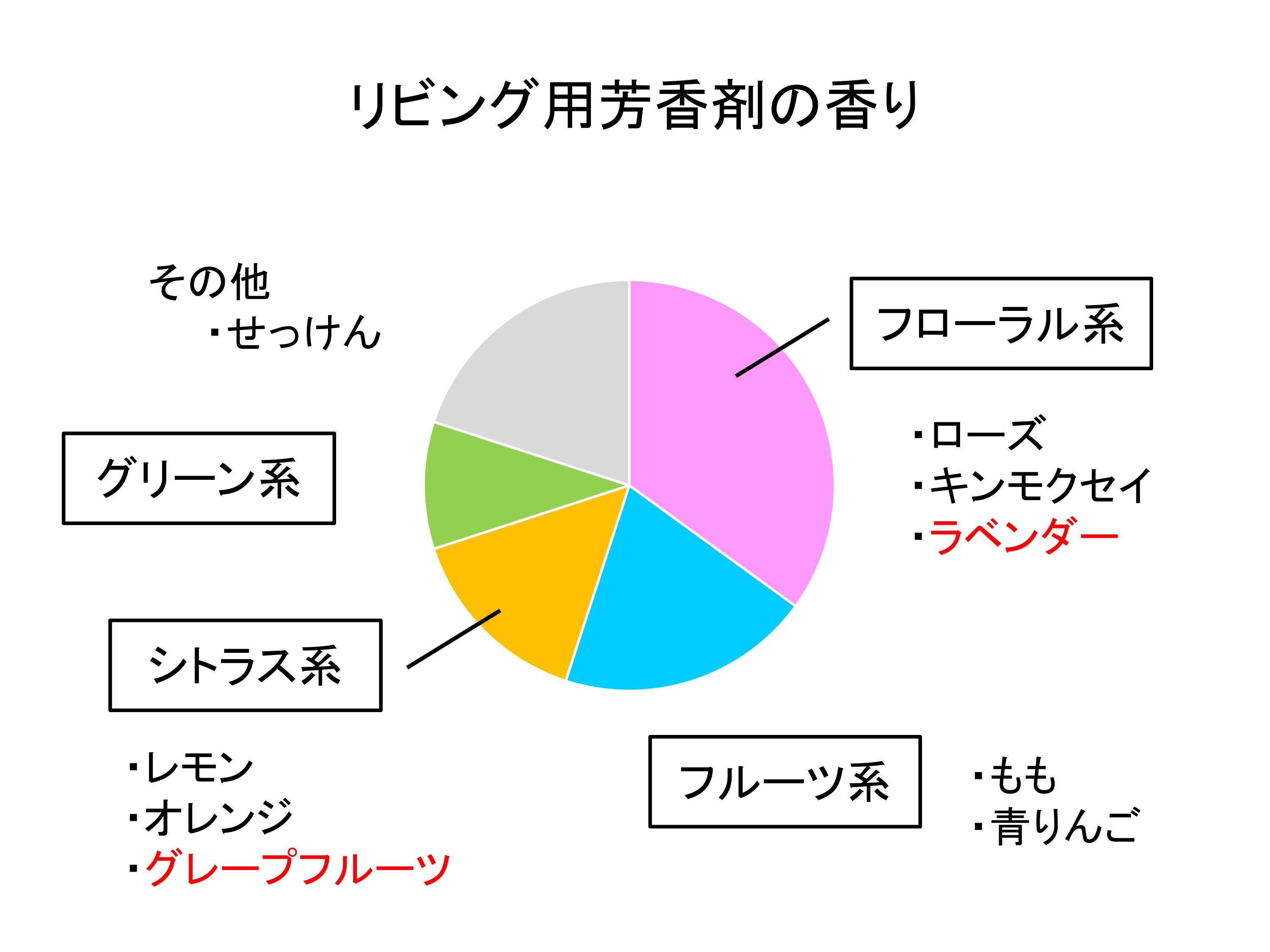

いろいろな香りを嗅いだ時の脳の反応を調べた研究報告があります(草山聡子ら 昭和大学 2013年)。被験者である大学生 19 名にリナロール、リモネン、酢酸ベンジル、バニリンの4種類の香料を各30秒間嗅いでもらい、血液中の酸素ヘモグロビン濃度から脳の血流量を測定しました。

結果では4つの香りの中でリナロールとリモネンは脳血流量をアップさせることが判りました。リナロールはラベンダー、リモネンは柑橘類の果皮の香り成分、酢酸ベンジルはジャスミン、バニリンはバニラの香りの成分です。どれもアロマや芳香剤では馴染み深いものですが、脳の活性化という点では異なる働きがあるようです。

【香りと食欲の関係】

愛犬との散歩の休憩時や家に帰った後、おやつをあげると美味しそうに食べてくれます。運動するとお腹が空くはずですが、まれにおやつに興味を示さない事はありませんか?もしかすると、散歩中に嗅いだいろいろなにおいがペットの食欲に影響しているのかもしれません。

グレープフルーツとラベンダー

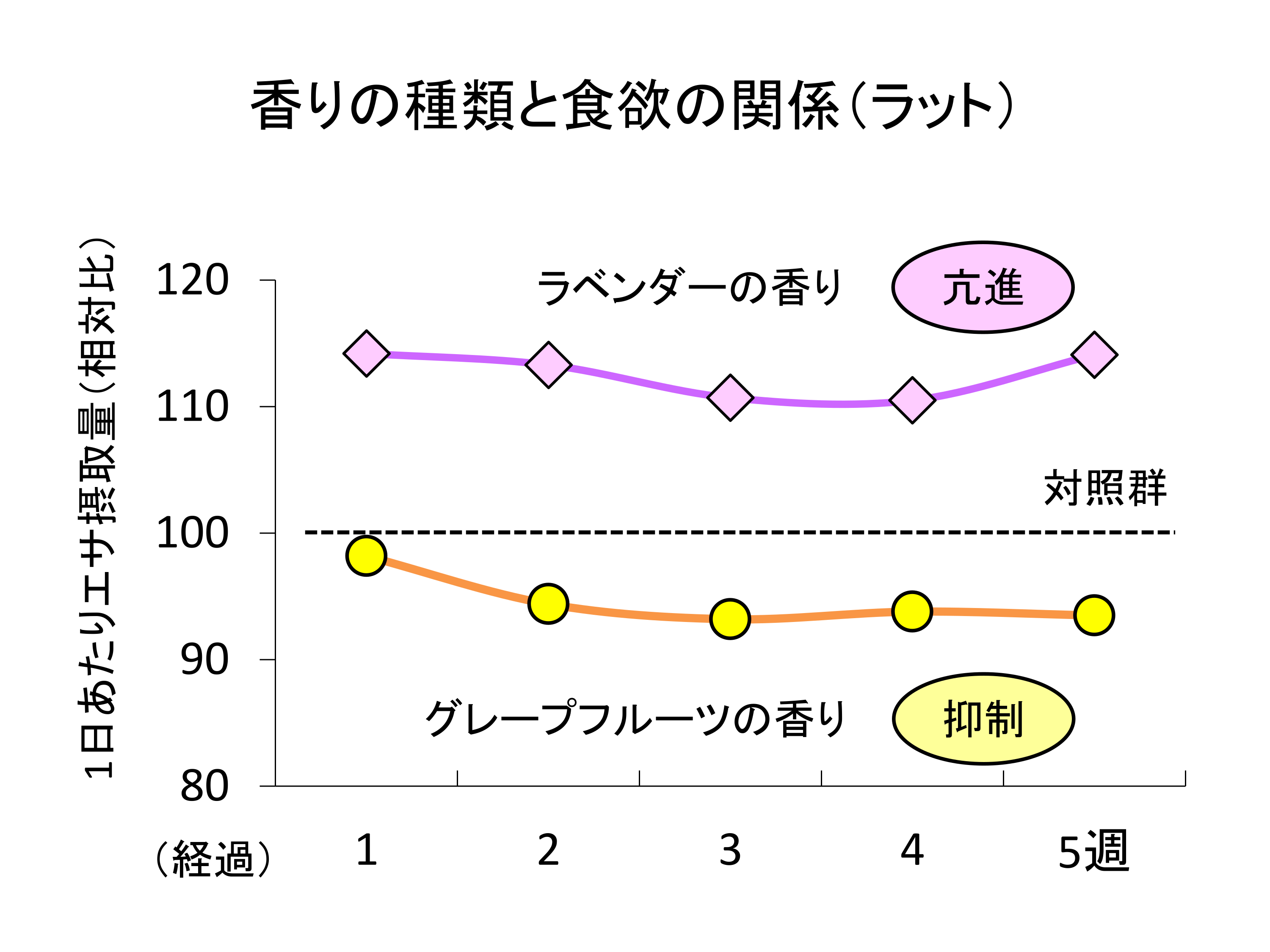

先ほど、リモネン(柑橘類)とリナロール(ラベンダー)は共に脳を活性化することを確認しました。ここで柑橘類のグレープフルーツとラベンダーそれぞれの香りが食欲に対してどのように影響するのかを調べた研究データを紹介します(永井克也 大阪大学 2005年)。

●被験動物 ラット

●グループ

対照群 …水(香りなし)

試験群 …グレープフルーツ精油、ラベンダー精油

それぞれ1回15分間×週3回香りを嗅がせる

●測定項目

食欲(1日あたりのエサ摂取量)、体重

水を浸したガーゼのにおいを嗅がせた対照群ラットの1日あたりのエサ摂取量を100として試験群の数値を計算しました。するとグレープフルーツ精油群では平均して約5%の減少、ラベンダー精油群は約12%の増加という結果になりました。これに伴い体重もグレープフルーツ精油群は減少し、ラベンダー精油群は増加していました。

リモネン(グレープフルーツ)とリナロール(ラベンダー)はアロマとして良い香りであり、共に脳を活性化させる作用があるのに、食欲に関しては真逆の反応を起こさせる結果となりました。これはどういう事でしょうか?理由は食欲をコントロールしている自律神経の反応と関係がありました。

香りと自律神経と食欲

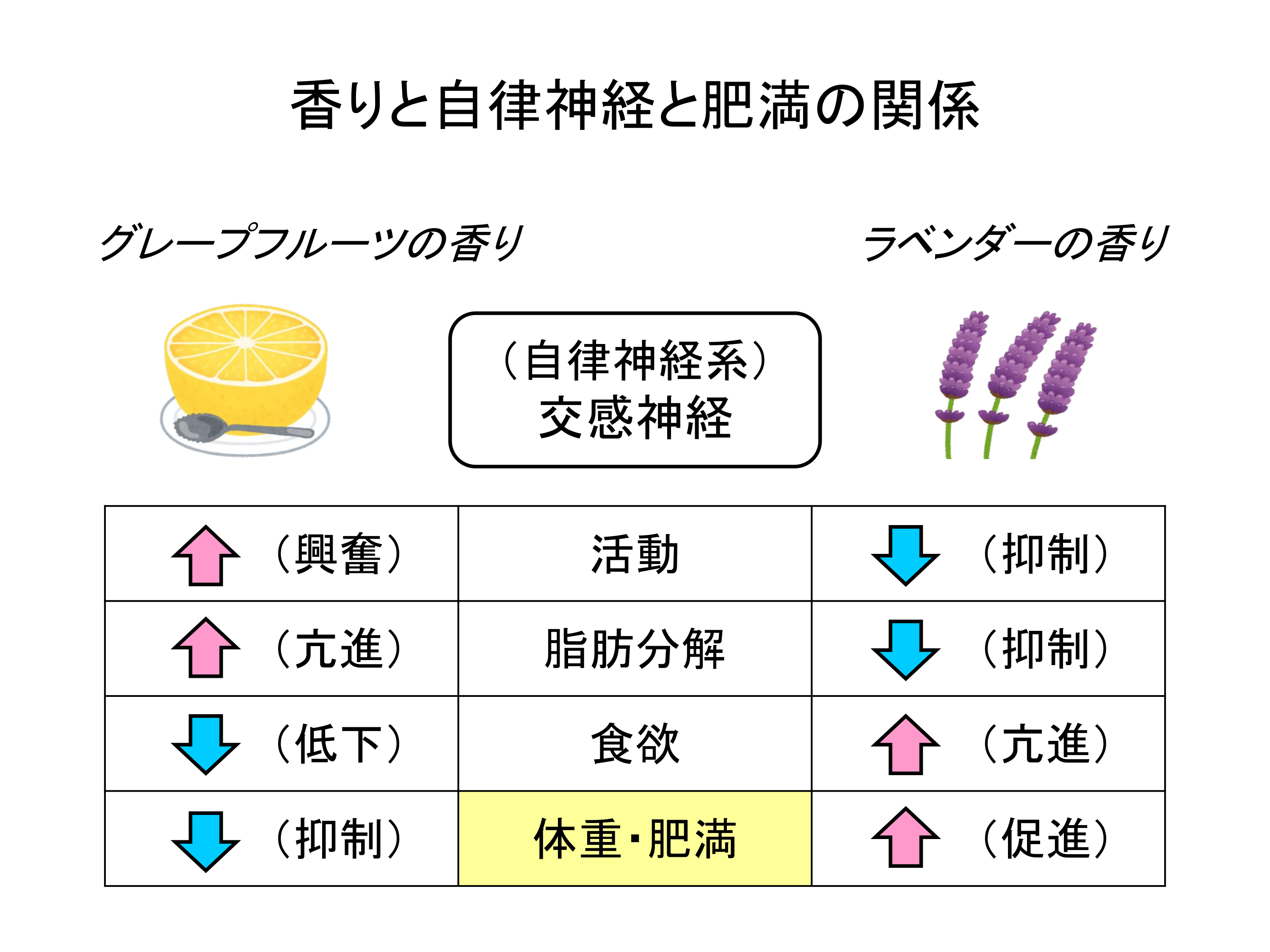

自律神経とは私たちの意思とは関係なく脳が自身で(=自律的に)作動する神経のことをいい、呼吸、心拍、体温調整、食欲・消化など生命維持に直接関係する分野を担当しています。この自律神経は交感神経(興奮モード)と副交感神経(休息モード)の2つがあり、スイッチングすることでバランスよく体を調整しています。

「あまりに忙しくて食事を摂るのを忘れていた」という経験はありませんか?私たちの食欲は興奮モードで抑制、休息モードでは促進されます。これは自律神経の食欲に対する作用によるもので、交感神経が作動すると食欲は抑えられます。そしてグレープフルーツの香りを嗅ぐとこの交感神経の活動スイッチが入ることが報告されています。

興奮モードでは活動エネルギーが必要なため体脂肪の燃焼が進みます。対して消化活動はエネルギーを消費するためこの間食欲は抑えられます。今回の試験では、グレープフルーツの香り→交感神経興奮→脂肪燃焼→食欲低下→体重減少という流れが出来上がり、ラベンダーの香りではこれの逆反応が起こったと考えられます。

【グレープフルーツの香り】

数あるアロマの中でもグレープフルーツの香りには、何か特別な作用があるようです。

運動がラクに感じる

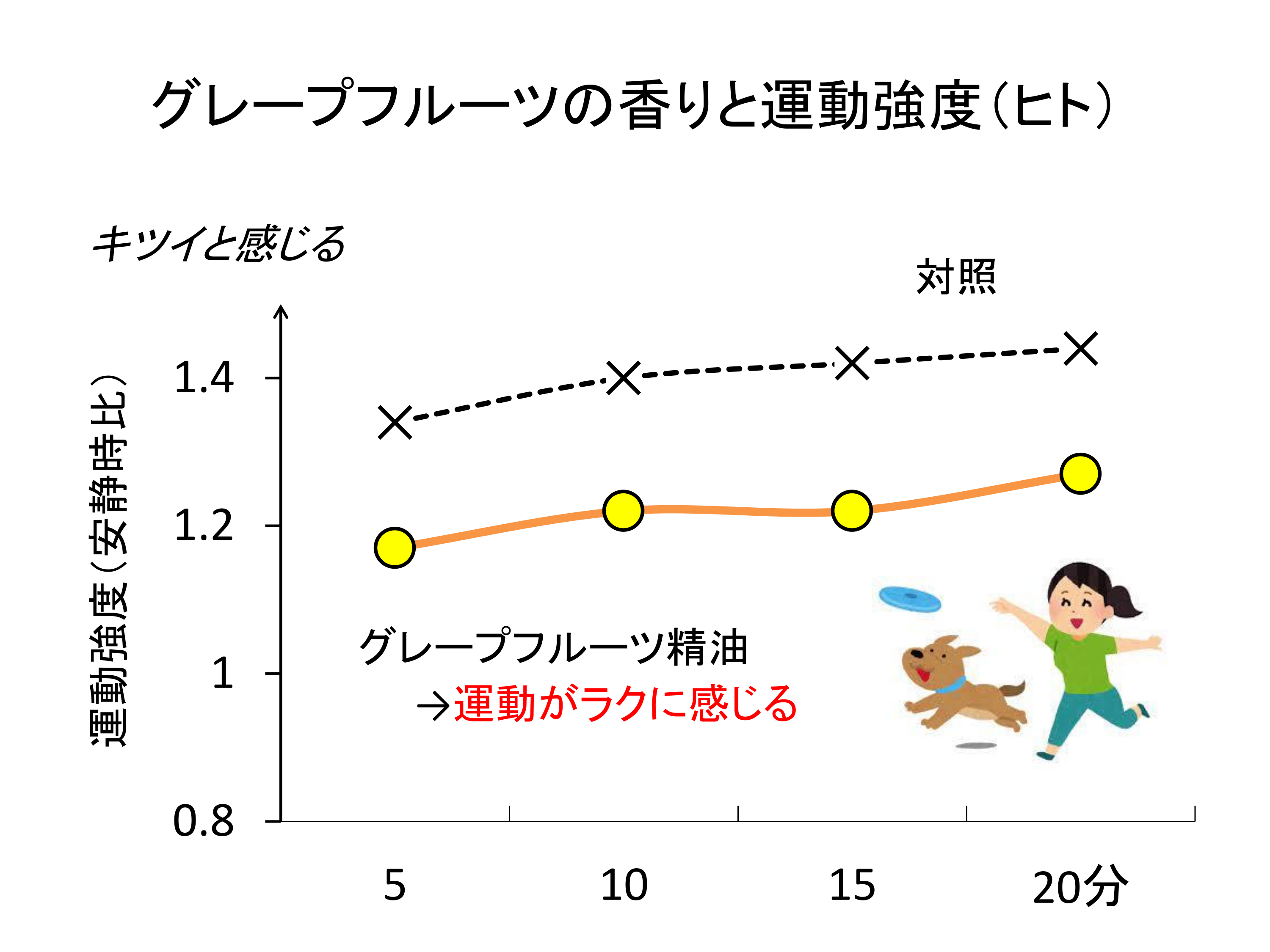

体重調整や肥満防止のために有酸素運動は効果的です。肥満傾向の女性を対象にグレープフルーツの香りと運動強度の関係を調査した以下の報告を見てみましょう(藤林真美ら 摂南大学 2015年)。

●被験者 女性10人(平均年齢53.6歳、平均体重61.3kg)

●運動負荷 自転車運動を20分間実施

●グループ

対照群 …香りなし

試験群 …運動中グレープフルーツ精油の香りを嗅ぐ

●測定項目 心拍数、自覚的運動強度

ここで登場する自覚的運動強度とはその運動がラクかキツイかを15段階のスケールで主観的に表現してもらう方法をいいます。数値が大きくなるほど「キツイ運動と感じる」ということになります。実験では安静時を1として20分間の運動中どれくらいキツさがアップしたかを判定してもらいました。

結果では、心拍数は両群とも運動開始と同時に上昇し違いは認められませんでした。対して自覚的運動強度は、両群とも時間経過に伴い数値は上昇しましたが、試験群の方が低い値を維持していました。

このようにグレープフルーツ精油(リモネン配合率95.59%)の香りには、身体に対し同じ運動負荷であっても、精神的にはラクと感じさせる作用があることが判りました。グレープフルーツの香りを上手に活用すると、有酸素運動がキツイと感じなくなり、継続的に肥満ケアが実施できる可能性があります。

記憶力が向上する

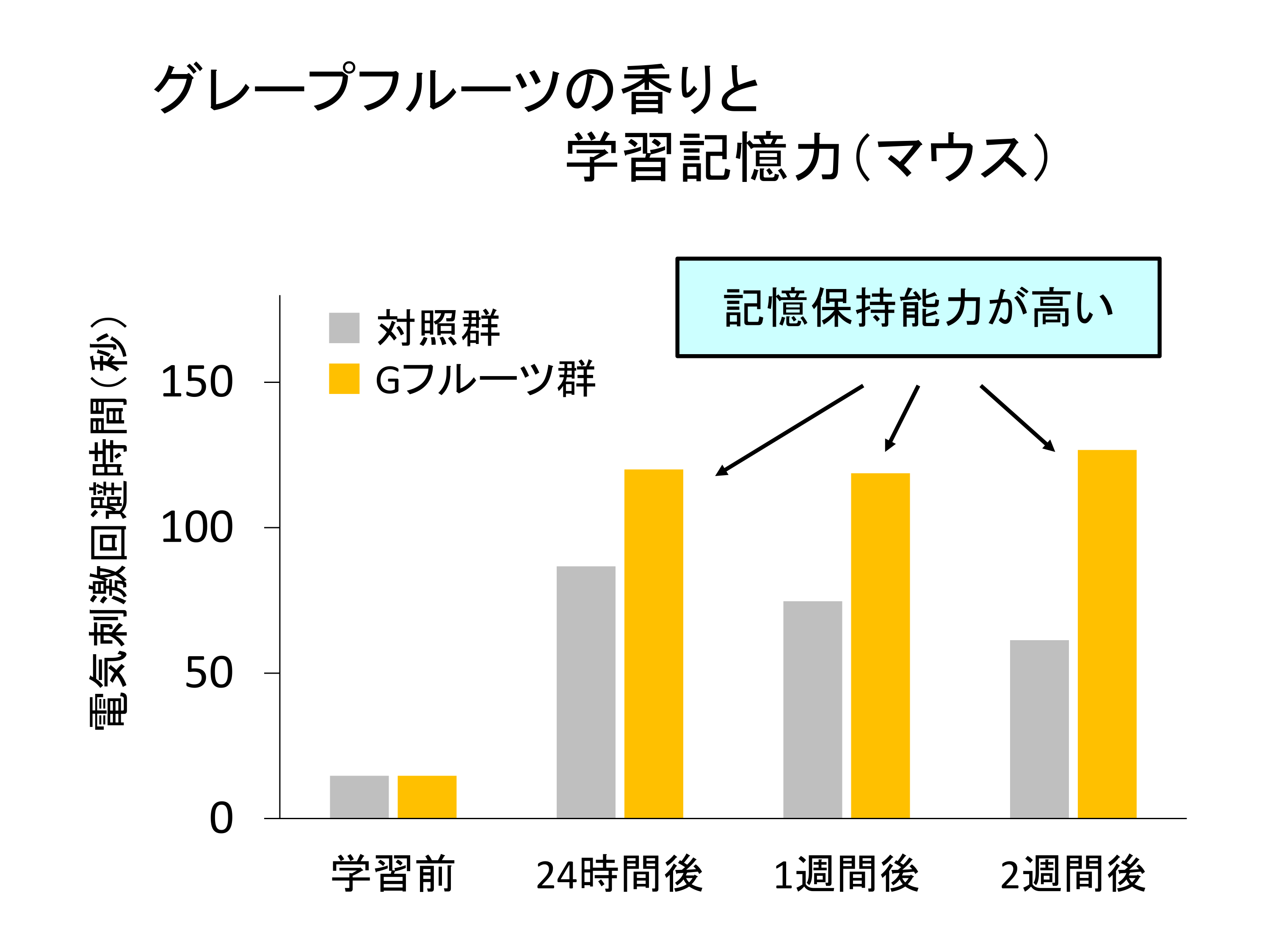

もう1つ紹介するグレープフルーツの香りの作用は記憶力アップです(上江洲香代子ら 活水女子大学 2013年)。マウスを対照群(10匹)、試験群(10匹)に分け、試験群にはケージにグレープフルーツの果皮を入れて飼育しました。

マウスの記憶力を調べる方法として、マウスが侵入すると電気が流れる装置を用い、電気刺激を回避するまでの時間を測定するという実験があります。回避時間が長いほど電気刺激を覚えている=記憶が保持されているということになります。

1度電気刺激を学習させた両群マウスに24時間後、1週間後、2週間後に同じ実験を行い回避時間を測定したところ、対照群では経過に伴いこの時間は短くなっていきました。対する試験群では2週間後も長い回避時間が維持されていました。すなわち、グレープフルーツ果皮の香りは学習記憶力を保持させるはたらきがあるということになります。

アロマや芳香剤にはフローラル系やフルーツ系などいろいろな香りがあります。どれを選ぶかはオーナーの皆さんの好みによりますが、香りは私たちやペットの脳機能に様々な影響を与えます。

におい対策や気分転換だけでなく食欲、体重調整、学習、しつけなどの目的にあった香りを選択することでペットとの生活がより良いものになるでしょう。

(以上)

執筆獣医師のご紹介

本町獣医科サポート

獣医師 北島 崇

日本獣医畜産大学(現 日本獣医生命科学大学)獣医畜産学部獣医学科 卒業

産業動物のフード、サプリメント、ワクチンなどの研究・開発で活躍後、、

高齢ペットの食事や健康、生活をサポートする「本町獣医科サポート」を開業。